一、【导读】

铁(Fe)掺杂能极大提升羟基氧化镍(NiOOH)的析氧反应(OER)活性,然而其活性相和活性机制一直存在争议。先前的DFT计算表明Fe掺杂轻微降低NiOOH (0001)面的OER过电势,与实验相矛盾。这使得人们转向研究亚稳态的高指数晶面来解析实验,然而(0001)面是最稳定且最丰富的暴露面。值得注意的是,先前的DFT计算往往忽略了Fe掺杂诱导β- → γ-NiOOH 相变在OER活性增强方面的作用。近日,来自米兰比可卡大学、亚琛工业大学和普林斯顿大学的联合团队在 Acta Materialia 上发表研究,利用高精度杂化泛函HSE06+D3方法,系统研究了b-和g-NiOOH (0001)晶面的原子和电子结构、化学键、自旋和氧化态、相变能以及OER活性,并与实验结果进行多维度对比分析,完成闭环论证,首次揭示了铁掺杂诱导NiOOH发生β → γ 相变才是显著提升其OER活性的关键。

二、【DFT计算常见的困境与误区】

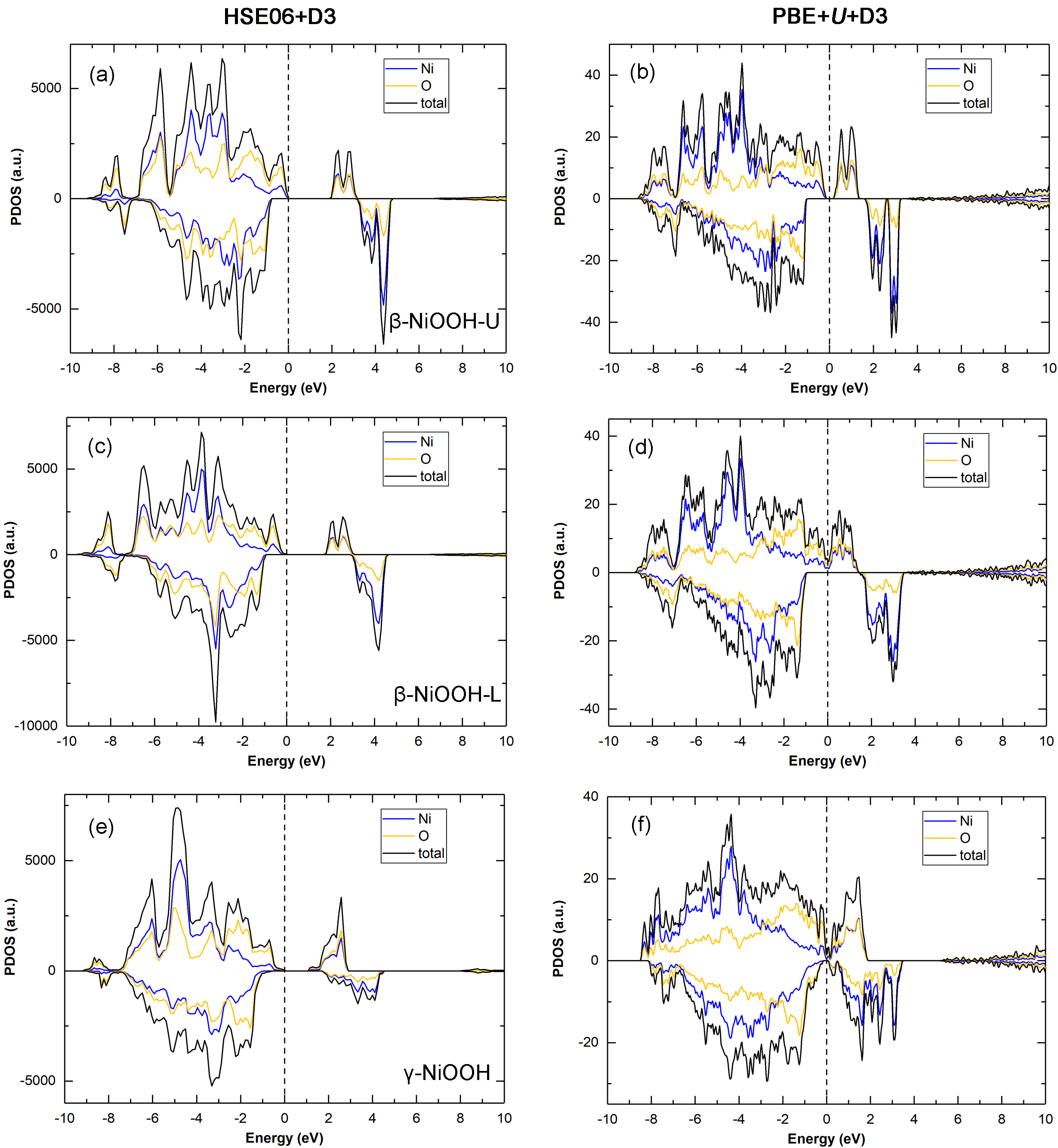

1. 不能准确描述电子结构和与之关联的OER活性:广泛使用的PBE+U方法严重低估NiOOH的带隙,甚至错误地预测其为金属性,降低了OER中间体的吸附能计算的可靠性。

2. 忽略Fe掺杂诱导NiOOH发生β到γ相转变:实验表明对于未掺杂样品,β-Ni(OH)2在碱性环境下是最稳定相,并在外电势下氧化为β-NiOOH。然而对于Fe掺杂Ni(OH)2,Fe3⁺替代Ni2⁺引入额外的正电荷,需要阴离子和相应的水分子插入层间来维持体系的电中性。这促使层间无插层的β-Ni(OH)2/ β-NiOOH相自发转变为层间距更大、能容纳这些插层物质的α-Ni(OH)2/γ-NiOOH相。

三、【本研究的突破与核心创新点】

1. 通过杂化密度泛函(HSE06+D3)计算:成功再现实验结果(包括带隙、磁性、OER活性位及过电势等),确保计算模拟的可靠性。

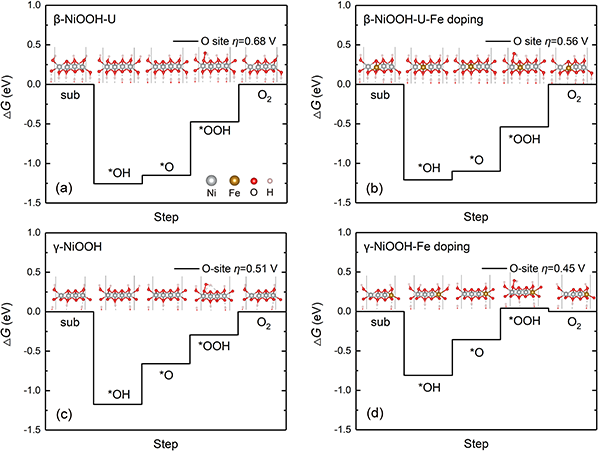

2. 聚焦于最稳定且丰富的(0001)晶面:HSE06+D3计算表明OER过电势从β-NiOOH的0.68 V降至Fe-γ-NiOOH的0.45 V,这与实验观测的降低值高度吻合,阐明了铁掺杂诱导NiOOH相变才是其OER活性提升的根源。

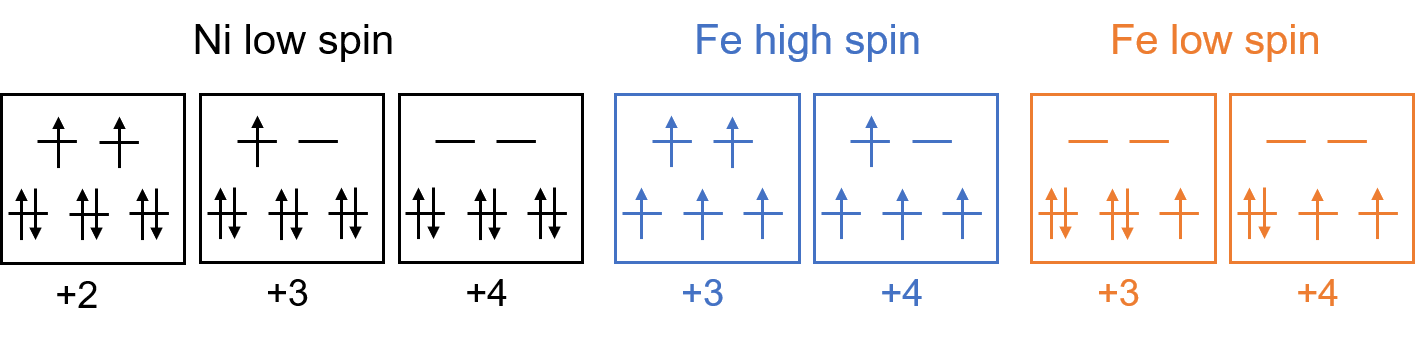

3. 自旋与氧化态分析:HSE06+D3计算表明,在β-/γ-NiOOH中,Fe离子都强烈倾向于采取高自旋(HS)态。在Fe掺杂β-NiOOH中,最稳定态为高自旋Fe3⁺ (t2g3eg2)取代LS Ni3⁺ (t2g6eg1),比低自旋(LS)Fe3⁺ (t2g5eg0)能量低0.6 eV。这一巨大的能量差异在12.5%和25%两种Fe掺杂浓度下均保持不变。在Fe掺杂γ-NiOOH中,HSE06+D3计算表明,最稳定态为HS Fe4⁺ (t2g3eg1)取代LS Ni4⁺ (t2g6eg0),其比HS Fe3⁺ (t2g3eg2)取代LS Ni3⁺ (t2g6eg1)在能量上更稳定(低约44 meV)。

4. 离子半径分析:基于实验,在Fe掺杂Ni(OH)2中,Fe3⁺取代Ni2⁺,且观察到高的Fe掺杂浓度极限。为理解这一现象,团队分析了其离子半径。六配位LS Fe3⁺的离子半径为0.55 Å,远小于Ni2⁺的0.69 Å,将导致严重的晶格失配而难以大量掺杂。而HS Fe3⁺的离子半径为0.65 Å,接近于Ni2⁺的0.69 Å,这很好地解释了实验现象,即Fe具有高的掺杂浓度极限。离子半径分析也是Fe高自旋态的关键证据。该结论符合晶体配位场理论:Fe3⁺在八面体场中,面对OH⁻这类弱场配体时,晶体场分裂能较小,无法克服电子成对能,因此遵循洪特规则,电子尽可能分占轨道并保持自旋平行,高自旋态是必然且稳定的选择,符合化学教科书共识Fe3⁺总是采取高自旋态。

5. 键长与实验结果对比分析:计算得到的Fe-γ-NiOOH(Fe4+,高自旋)的Fe–O和Ni–O键长与实验(EXAFS)数据高度吻合。而对于Fe-β-NiOOH,Fe3+无论是低自旋还是高自旋态,其键长都与实验结果相矛盾,进一步证实了Fe掺杂诱导NiOOH发生β → γ 相变。此外,高自旋Fe4+也与57Fe穆斯堡尔光谱实验结果相一致,其被认为是高OER活性的关键。

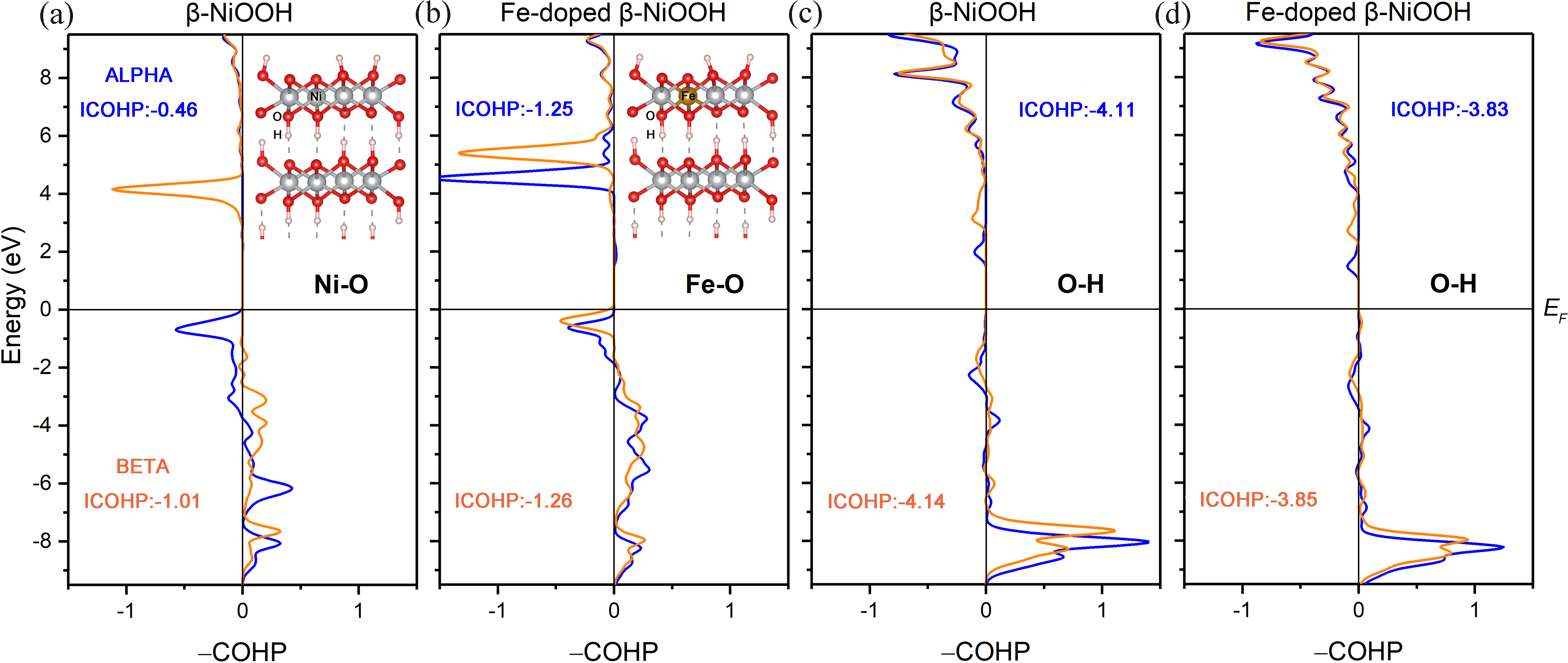

6. 晶体轨道哈密顿布居(COHP)与相变能分析:Fe掺杂强化M–O (M = Fe/Ni) 键并弱化O–H键,从而促进NiOOH发生β → γ 相变;相变能则从热力学上证实了这一趋势。这些计算结果加深了人们对实验观测到的Fe掺杂稳定γ相的认知。

五、【结果概览】

图1. β-NiOOH (U相最稳定,L次之) 与 γ-NiOOH 的PDOS图,基于HSE06+D3(左)以及PBE+U+D3(右)

图2. OER自由能图,计算模型及方法测试,单层vs.四层模型,PBE+U+D3 vs. HSE06+D3

图3. OER自由能图(四层模型,HSE06+D3):(a,b) 未掺杂/Fe掺杂β-NiOOH-U;(c,d) 未掺杂/Fe掺杂γ-NiOOH

图4. Ni/Fe阳离子在不同自旋态下的3d轨道分布与氧化态

图5. COHP/ICOHP化学键分析(HSE06+D3)

六、【成果启示】

该研究重塑了学界对最稳定且最丰富的(0001)面活性的认知,回答了长期悬而未决的“Fe掺杂NiOOH OER活性相之争”,还为电催化剂设计提供新思路:通过调控掺杂元素诱导相变,是提升催化性能的有效策略。

原文详情:

Da Chen, Daniele Perilli, Richard Dronskowski, Annabella Selloni, Cristiana Di Valentin. Enhanced oxygen evolution on NiOOH through Fe-promoted transformation of β to γ phase. Acta Materialia, 2025, 299, 121434.

DOI: 10.1016/j.actamat.2025.121434