合肥工业大学化学与化工学院刘玉教授团队联合奥地利科学与技术研究院Maria Ibáñez教授团队,在国际著名期刊Journal of the American Chemical Society上发表题为“Liquid-Solid Interface Reactions Drive Enhanced Thermoelectric Performance in Ag2Se”的研究论文。合肥工业大学为第一通讯单位,刘玉教授为论文第一和通讯作者,M. Ibáñez教授为共同通讯作者。该研究围绕室温银硒化物(Ag2Se)热电材料展开,通过创新性的液-固界面反应策略,实现了对Ag2Se基纳米复合材料电学与热学输运性能的精准调控,在突破性能瓶颈的同时揭示了关键作用机制。

研究背景:热电材料能够直接实现热能与电能的相互转换,在可穿戴电子器件、低品位余热回收等领域具有广阔应用前景。其中,室温热电材料因可在日常生活温区高效工作而备受关注。传统的Bi2Te3基材料尽管性能优异,但由于铋、碲资源稀缺且成本高,限制了其大规模应用。银硒化物(Ag2Se)凭借较低的热导率、环境友好性和相对低廉的成本,被视为Bi2Te3的有力补充。然而,在高温烧结过程中,Ag2Se极易生成金属Ag第二相,导致载流子浓度过高、Seebeck系数下降、性能难以稳定,成为其进一步发展的瓶颈。

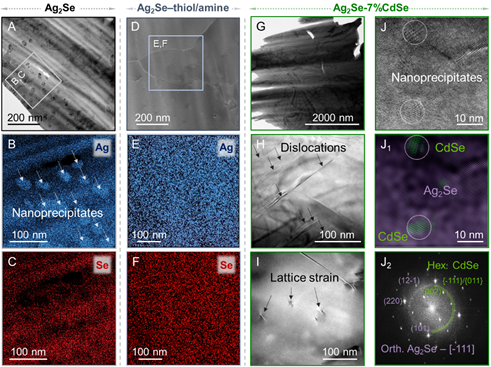

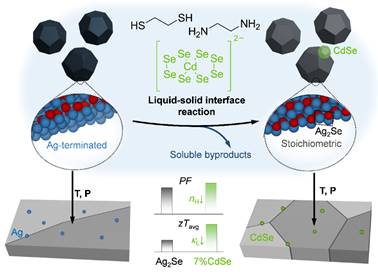

研究策略:针对这一问题,刘玉教授团队联合奥地利科学与技术研究院(IST Austria)的Maria Ibáñez教授团队,提出基于液–固界面反应的后合成调控策略。该方法利用CdSe分子配合物与Ag2Se颗粒表面的Ag⁺发生定向化学反应,同时实现精准去除表面多余Ag与原位构筑CdSe纳米结构:i)去除Ag第二相的根源:硫醇-胺体系将多余Ag转化为可溶性Ag-硫醇盐并移除;ii)原位生成CdSe纳米晶:均匀分布于Ag2Se基体中,形成多尺度界面缺陷网络,协同抑制声子传输并优化电子输运;iii)原位透射电镜验证:实时捕捉CdSe纳米晶生成及Ag第二相消失的全过程,直观揭示液–固界面反应在成分调控和微结构构筑中的协同作用机制。

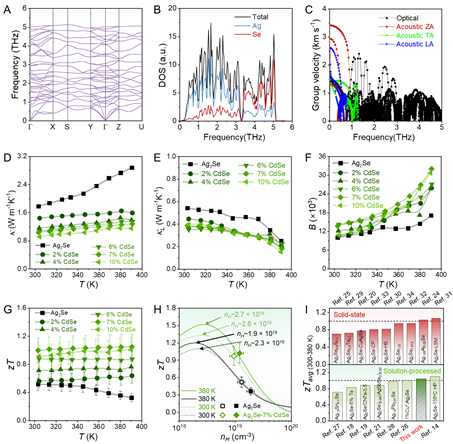

关键发现:得益于液-固界面反应策略,CdSe 纳米晶能够在 Ag2Se 基体中实现均匀调控,既有效降低了本征过高的载流子浓度,又引入额外的声子散射中心,从而实现电输运与热输运的协同优化。最终所制备的 Ag2Se-7%CdSe 纳米复合材料在 300-390 K 范围内获得平均 zT 值约 1.04 的稳定高性能,显著优于多数已报道的 Ag2Se 基室温材料,并在多次热循环测试中保持性能稳定,展现出优异的热稳定性与重复性。

研究总结:本研究通过液-固界面反应实现了对Ag2Se基热电材料的精确调控,有效解决了金属Ag第二相与本征载流子浓度过高等的难题。团队不仅获得了在室温范围内稳定且优异的热电性能,同时揭示了界面反应在化学计量调控与纳米结构构筑中的关键作用。这一工作展示了从合成源头实现材料性能优化的可行路径,为Ag2Se及相关体系的发展提供了新思路。

图1. 300 K时Ag2Se的声子色散DFT计算、Ag2Se-CdSe纳米复合材料的热学与热电性能,及已报道Ag2Se 基热电材料的性能对比。

图2. 不同条件下Ag2Se、Ag2Se-thiol/amine、Ag2Se-7%CdSe样品TEM分析对比图。

图3. Ag2Se与CdSe基配合物在液-固界面反应过程中形成纳米复合材料的机制示意图。