研究背景:

无负极固态锂金属电池(AFSSLMBs)因其理论能量密度高、安全性好、成本低且制造工艺简化等显著优势,被视为下一代高性能电化学储能器件的重要发展方向。然而,这项先进技术目前仍处于起步阶段,相关发展尚难以满足实际应用和商业化的要求。目前仍存在诸多挑战,包括不稳定的固态电解质界面、猖獗的锂枝晶生长和不良的副反应,以及电池循环过程中不利的体积膨胀等问题。这些问题共同导致了该体系在循环过程中普遍存在锂沉积/剥离效率低、容量衰减快等困境,严重阻碍了该技术的实际应用进程。为突破该瓶颈,亟需从新的视角深入理解其失效机制并探索优化策略。

近日,福州大学郑云教授/张久俊院士团队和中国科学院大连化物所陈忠伟院士首次系统性地从“有效锂损失”这一核心角度剖析AFSSLMBs面临的挑战。创新性地提出了“有效锂损失 = 不可逆锂损失 + 迟缓锂动力学”的公式,并以规避“有效锂损失”为主线,系统总结了近2-3年涌现的五类关键组件层面的先进优化策略:包括1)先进固态电解质构筑,2)集流体/固态电解质界面优化,3)集流体改性,4)先进3D锂宿主设计,5)先进正极调控。最后,文章提出了AFSSLMBs当前面临的挑战及未来的发展方向,旨为加速该先进技术的研发进程,推动其走向实际应用与商业化。

本文亮点:

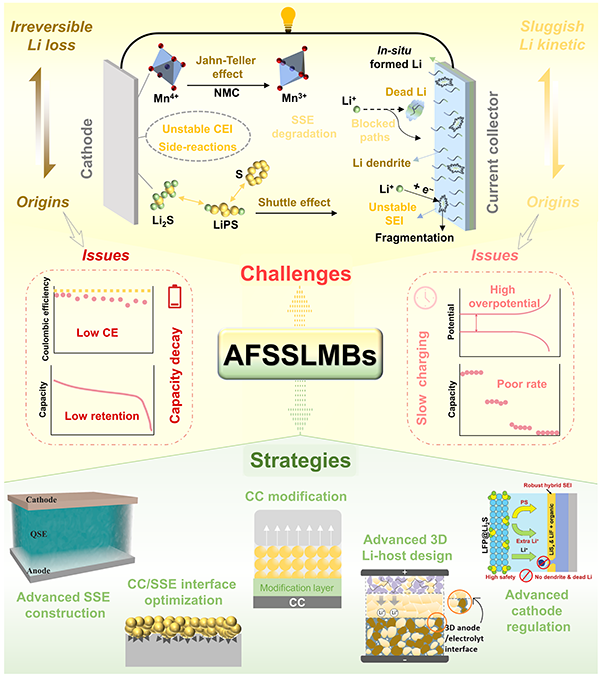

(1)AFSSLMBs面临困境新视角:作者将无负极固态锂金属电池(AFSSLMBs)的核心挑战归因于“有效锂损失”,并创新性地提出其构成公式:有效锂损失 = 不可逆锂损失 + 迟缓锂动力学。其中,不可逆锂损失被归因于正负极固态电解质界面层(SEI/CEI)的形成、负极“死锂”的产生以及正极姜-泰勒效应、穿梭效应等内在问题,直接体现为电池库伦效率低下和容量快速衰减。迟缓锂动力学则主要归因于固态电解质中锂离子传导缓慢、不稳定的SEI层及“死锂”阻碍、以及不稳定的CEI层和正极结构问题,直接表现为高极化电压和倍率性能不佳。这一框架清晰揭示了AFSSLMBs性能衰退的双重根源,为技术突破指明了关键方向。此外,作者提出的“有效离子损失和恢复”的概念展现出强大的普适价值。它不仅精准切中AFSSLMBs的症结,更可广泛应用于电池材料乃至更广阔的电化学储能领域,为相关领域的研究与开发提供重要的理论借鉴和解决思路。

(2)AFSSLMBs最新代表性研究进展:近2-3年,无负极固态锂金属电池(AFSSLMBs)的研究热度激增,然而针对该体系的高水平综述尚属空白。作者基于其创新性提出的“有效锂损失 = 不可逆锂损失 + 迟缓锂动力学”理论框架,首次从新的角度系统梳理了该领域最新突破进展。文章以规避有效锂损失为核心主线,聚焦关键组件层面,精炼总结了近2-3年涌现的五类代表性先进优化策略:涵盖先进固态电解质构筑、集流体/固态电解质界面优化、集流体改性、先进3D锂宿主设计以及先进正极调控,为领域发展提供了清晰的技术路径图。

图文解析:

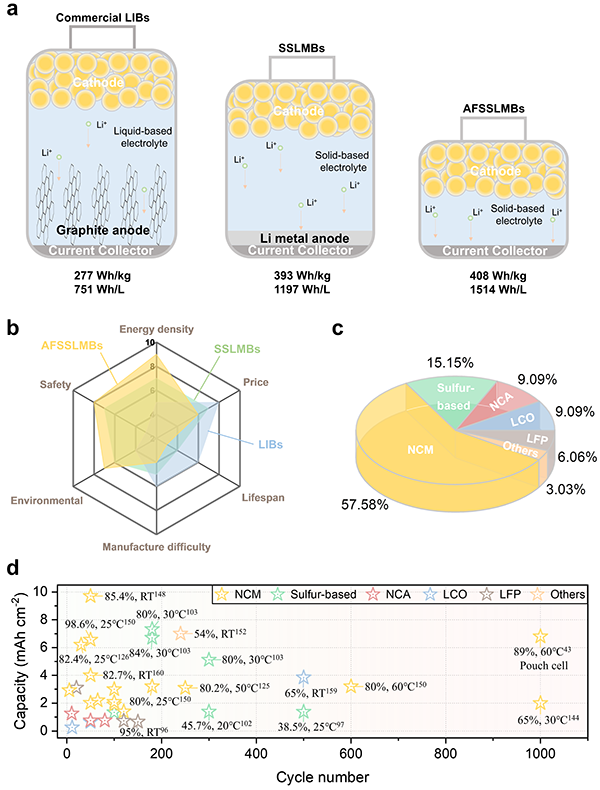

图1. 无负极固态锂金属电池(AFSSLMBs)的基本介绍

作者从能量密度、安全性、环境影响、制造难度、使用寿命和价格等关键指标方面对锂离子电池(LIBs)、固态锂金属电池(SSLMBs)和无负极固态锂金属电池(AFSSLMBs)进行了多方面比较,说明AFSSLMBs系统的应用前景。此外,还总结了不同AFSSLMBs系统的比例和全电池性能表现。

图2. AFSSLMBs面临的挑战和各种应对策略概述

作者将AFSSLMBs的核心挑战归因于“有效锂损失”,并创新性地提出其构成公式:有效锂损失 = 不可逆锂损失 + 迟缓锂动力学。不可逆锂损失主要源于正负极固态电解质界面层(SEI/CEI)的形成、负极“死锂”产生以及正极姜-泰勒效应、穿梭效应等内在问题,直接导致电池库伦效率低下和容量快速衰减。迟缓锂动力学则主要归因于固态电解质中锂离子传导缓慢、不稳定的SEI层及“死锂”阻碍、以及不稳定的CEI层和正极结构问题,表现为高极化电压和倍率性能不佳。针对有效锂损失这一关键瓶颈,作者以规避有效锂损失为主线,总结了近2-3年涌现出五类关键组件层面的优化策略:1)先进固态电解质构筑,2)集流体/固态电解质界面优化,3)集流体改性,4)先进3D锂宿主设计,5)先进正极调控。

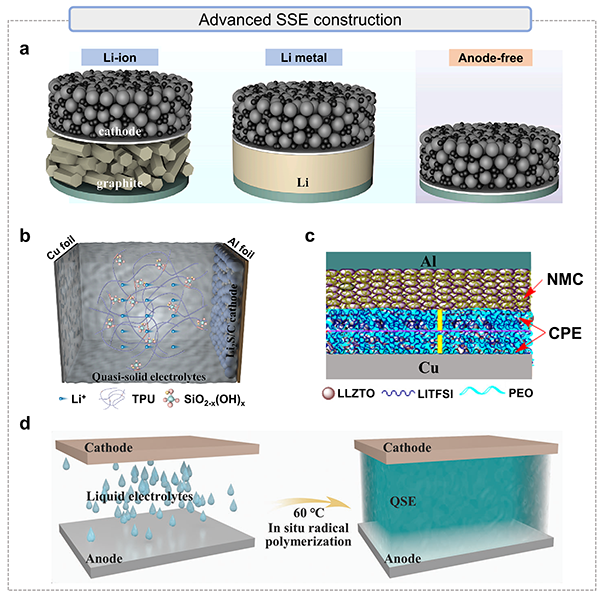

图3. AFSSLMBs先进固态电解质的构筑

先进固态电解质的构筑是规避AFSSLMBs有效锂损失的关键策略之一。作为电池的核心组件,固态电解质(SSE)的性能至关重要,它直接决定了锂离子传导效率、固态电解质界面层(SEI/CEI)稳定性以及锂枝晶抑制能力。因此,开发高性能固态电解质是减少有效锂损失的关键所在。目前,该策略主要聚焦于先进自支撑SSE和原位聚合SSE的开发。其中,先进自支撑SSE的使用能够有效避免有效锂的损失,从而提升电池的整体性能,但自支撑SSE电解质与电极之间的界面相容性还有待提高。

图4. AFSSLMBs先进固态电解质的构筑

原位聚合技术已成功应用于AFSSLMBs的SSE设计中。该技术的核心在于引入特定液体电解质前驱体,直接在电池内部原位聚合转化为高性能固态电解质。这一策略能显著改善电解质与集流体及正极之间的界面接触,可有效提升界面相容性。目前,基于双键聚合与开环聚合两大主流原位聚合体系,研究人员已开发出多种先进固态电解质设计方案来避免有效锂损失,为AFSSLMBs的性能优化提供有力支撑。

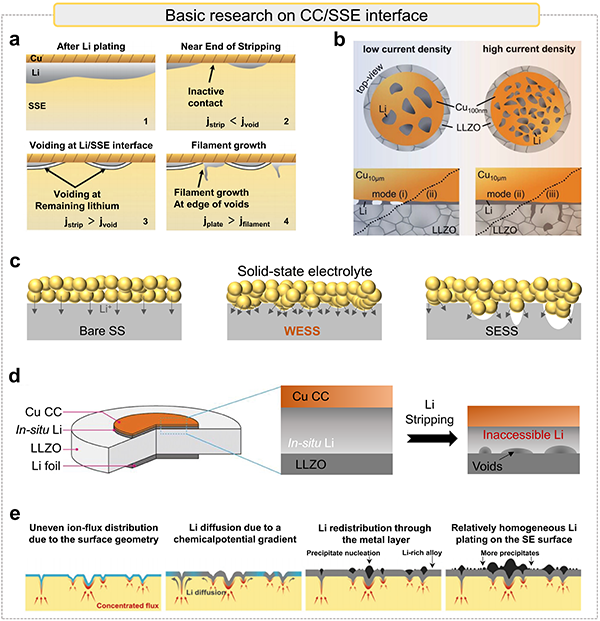

图5. AFSSLMBs的集流体(CC)/固态电解质(SSE)界面处的基础研究

优化集流体与固态电解质(CC/SSE)界面是解决AFSSLMBs有效锂损失的另一核心策略。该界面的物理特性对电池性能至关重要。当前研究重点聚焦于从集流体(CC)和固态电解质(SSE)两个维度入手,精细调控关键参数:一方面优化集流体的厚度与表面粗糙度,另一方面优化固态电解质的表面几何形状。

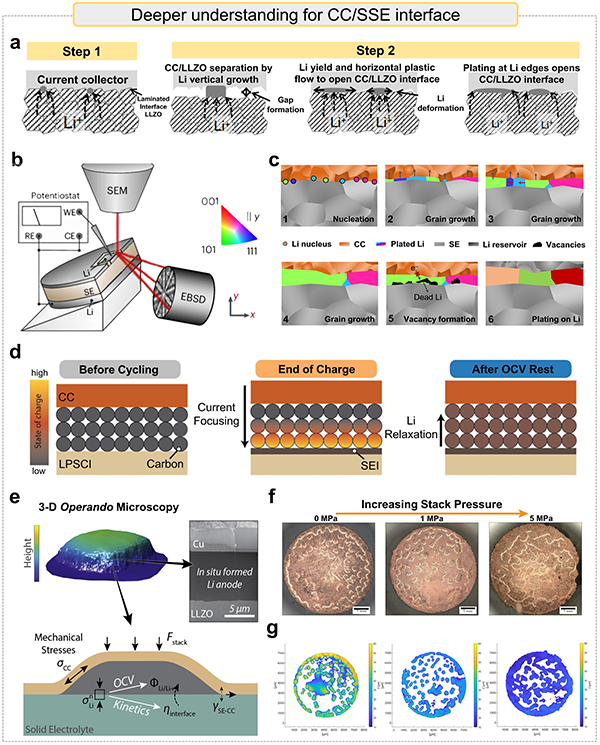

图6. AFSSLMBs的CC/SSE界面的深入机制分析

尽管集流体/固态电解质(CC/SSE)界面研究已取得进展,但界面处仍存在众多复杂现象,这些现象对规避有效锂损失至关重要,亟待深入探究。为此,深入理解其潜在机制十分必要。研究者们已提出多个模型,揭示界面处的关键机理,如锂的电化学成核行为、锂晶核的生长模式以及沉积过程中锂微观结构的演化。

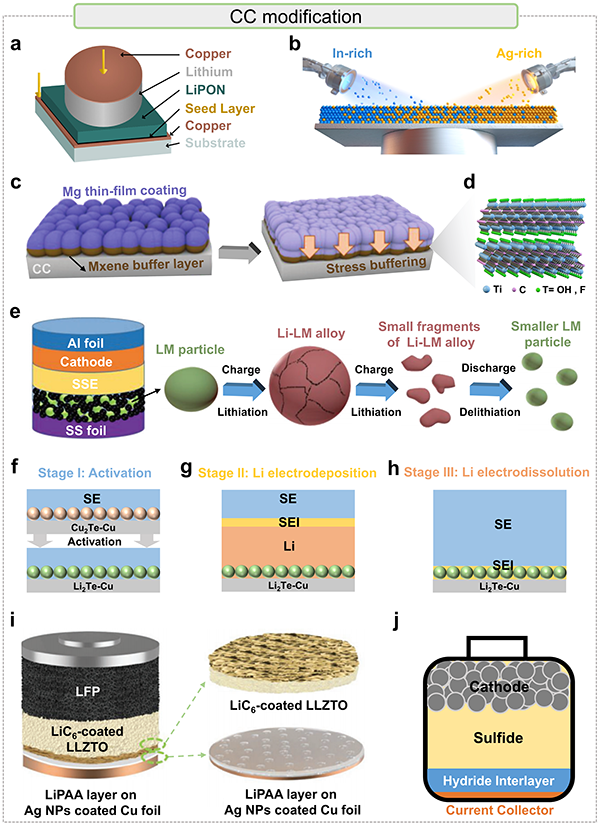

图7. AFSSLMBs种集流体(CC)的修饰

集流体(CC)改性是提升AFSSLMBs性能的另一个关键路径。引入优异的CC改性层,能有效抑制局部电流集中,实现均匀锂沉积;同时促进形成稳定的SEI层并增强锂层附着力,从而显著减少有效锂损失。根据所采用的材料体系,改性层主要涵盖金属层(如固态金属、液态金属及准金属)和非金属层(例如聚合物基、氢化物基层)。这些CC改性策略为精准调控界面行为、减少有效锂损失提供了新思路。

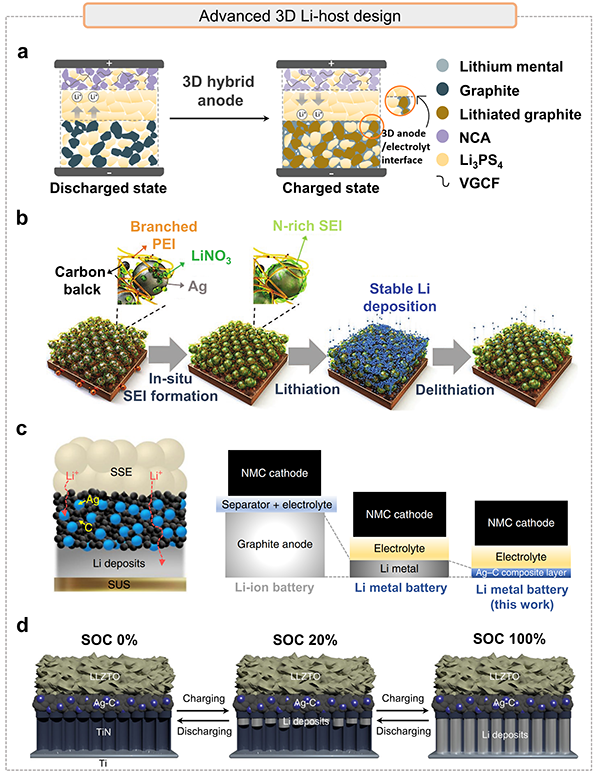

图8. AFSSLMBs的先进3D锂宿主设计

3D锂宿主设计是AFSSLMBs中规避有效锂损失的创新策略。该策略通过设计具有特殊结构的功能性材料(可逆存储/传输锂)为锂金属提供“宿主”,成为提升电池性能的关键路径。这类3D结构凭借丰富的电荷中心和成核位点,能够高效储锂、抑制锂枝晶生长、缓解体积膨胀并提升电极结构稳定性,从而有效解决锂损失和动力学迟缓问题。近期研究主要聚焦碳/镁/锌基宿主和银-碳宿主(研究热点)。这些精巧的3D锂宿主设计通过调控锂沉积行为与界面环境,为大幅降低AFSSLMBs的有效锂损失、提升循环稳定性和能量密度提供了强大技术支撑。

图9. AFSSLMBs中基于的3D Ag-C锂宿主机制探索

基于3D Ag-C锂宿主在AFSSLMBs中的广泛研究,深入探索其作用机制对规避有效锂损失具有重要指导意义。研究者们已通过实验探究和理论计算揭示了3D Ag-C锂宿主作用的关键机理。

图10. AFSSLMBs的先进正极调控

先进正极调控是规避AFSSLMBs有效锂损失的核心策略之一。由于电池中所有可循环锂均源自初始的锂化正极,且循环中形成的正极固态电解质界面(CEI)显著影响锂损失程度,因此正极性能的优化至关重要,已成为研究热点。当前先进策略聚焦于构建正极保护层及实施锂补充策略,为提升电池性能提供关键突破口。

总结与展望:

无阳极固态锂金属电池(AFSSLMBs)因其高能量密度、成本效益高、安全性好以及制造简便等优点,已在全球范围内引起了极大的研究兴趣,并成为下一代储能设备的有前景的替代品。然而,锂沉积/剥离过程中的低效率以及循环过程中容量的快速衰减严重阻碍了 AFSSLMBs 的进一步发展。本文首先从有效锂损失这一新的角度分析了 AFSSLMBs 的内在挑战并总结为两个主要方面,即不可逆的锂损失和缓慢的锂动力学。随后,从五个主要方面详细总结了以防止有效锂损失为主线总结了现有科学和技术挑战的策略,包括先进固体电解质构筑、集流体/固态电解质界面优化、集流体修饰、3D锂宿主设计和先进正极构筑。最后,介绍了 AFSSLMBs 的一些关键挑战和未来的研究方向。

文献信息:

T. Zhang, K. Huang, Y. Zheng, D. Luo, W. Yan, J. Zhang, Z. Chen, “Loss and Recovery of Effective Lithium in Anode-Free Solid-State Lithium Metal Batteries”, Adv. Mater. 2025, e05695.

文章链接:https://doi.org/10.1002/adma.202505695

作者介绍:

张天柱,本科毕业于合肥工业大学,现为福州大学材料科学与工程学院/新能源材料与工程研究院2023级硕士生研究生,师从郑云教授和张久俊院士。主要研究方向为固态/准固态电解质,共发表SCI论文6篇,其中以第一作者在Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.等期刊发表SCI论文3篇。

郑云教授简介:郑云,福州大学教授、博导,入选国家教育部海外引才专项,福建省引才“百人计划”、福建省“闽江学者”特聘教授,2024威立中国开放科学高贡献作者(Wiley),2024全球前2%顶尖科学家(Elsevier/Stanford),2024年度福州大学青年五四奖章(个人)。清华大学博士(导师:张久俊 院士),滑铁卢大学博后(导师:陈忠伟 院士)。现就职于福州大学材料学院,担任新能源材料与工程研究院(张久俊院士团队)党支部书记。长期从事固态锂金属电池(新型柔性复合固态电解质)研究,共发表SCI论文100多篇,其中以第一作者或通讯作者在CSR (2篇)、EER、PMS、PNAS、Joule、Angew. (2篇)、AM (5篇)、AEM (3篇)、AFM (2篇)、ACB、CCR等期刊上发表科研论文50余篇,包括10余篇ESI高被引论文、热点文章和封面文章。申请/授权发明专利20余项,以第一作者发表全英文学术专著1本(CRC Press,2019)、中文学术专著1本(清华大学出版社,2024),主持/参与国家级和省级科研项目20余项。受邀担任国际电化学能源科学院(IAOEES)理事,Renewables、Advanced Powder Materials、Carbon Neutrality、Frontiers in Energy等领域知名期刊青年编委或客座编辑。

个人邮箱:yunzheng@fzu.edu.cn

张久俊教授简介:中国工程院外籍院士、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、中国化学会会士、国际电化学学会会士、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士、国际电化学能源科学院(IAOEES)主席、中国内燃机学会常务理事兼燃料电池发动机分会主任委员,现任福州大学教授、博导,福州大学材料科学与工程学院院长、福州大学新能源材料与工程研究院院长。张教授长期从事电化学能源存储和转换及其材料的研究和产业化应用开发,包括燃料电池、高比能二次电池、超级电容器、CO2电化学还原和水电解等。至今已发表论文及HTH官网地址 报告850余篇,编著书30本,书章节47篇,被引用94000多次(H-Index为135)。目前是Springer-nature《Electrochemical Energy Reviews》SCI期刊主编、CRC Press《Electrochemical Energy Storage and Conversion》丛书主编、KeAi Publishing《Green Energy & Environment》SCI期刊副主编、中国工程院院刊《Frontiers In Energy》期刊副主编、中国化学化工出版社大型丛书《电化学能源储存和转换》及《氢能技术》主编及多个国际期刊的编委。

陈忠伟研究员简介:陈忠伟,加拿大皇家科学院院士、工程院院士。目前担任中国科学院大连化学物理研究所研究员,能源催化转化全国重点实验室主任、动力电池与系统研究部(DNL29)部长、加拿大皇家科学院委员会委员、国际电化学能源科学院(IAOEES)副主席,中国化学会旗舰期刊Renewables主编,Royal Society of Chemistry -Energy Environ. Book Series主编。陈忠伟院士2018-2023年连续六年被科睿唯安评为“全球高被引学者”,荣获:国际电化学能源科学卓越奖、加拿大最高国家HTH官网地址 奖、全世界TOP100,000科学家、全球能源科学与工程领域高被引学者、加拿大清洁能源先进材料领域资深首席科学家(Tier I)、加拿大皇家学会杰出青年学院成员、2018年卢瑟福纪念奖章、加拿大创新基金会领袖机遇基金奖等多个国际奖项。以第一作者和通讯作者身份,在Nature Energy、Nature Nanotechnology、Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Nature Communications、Joule、Matter、Chem、Advanced Materials、Energy & Environmental Science等国际重要学术刊物上发表论文600余篇,被引83500余次,H因子高达148,另外,编著3部,申请/授权美国、中国和国际专利100余项,多项成果实现产业化转化和应用。