一、 【导读】

受阻路易斯对(Frustrated Lewis Pairs, FLPs)一般由空间位阻分离的路易斯酸位点与路易斯碱位点组成,能够在保持各自反应性的同时实现协同催化作用,从而高效活化诸如氢气(H2)、二氧化碳(CO2)等小分子,在可持续能源转化与绿色化学合成中具有重要意义。与均相FLPs相比,多相FLPs通过将FLPs构筑在固体表面,不仅兼具高反应活性,还具有易分离、可重复使用等优势,因而近年来受到广泛关注。该综述系统总结了多相FLPs在固体载体上的构筑策略、催化机理及应用进展,涵盖金属氧化物/氢氧化物/氧卤化物、二维碳材料、多孔框架及高分子材料等多类体系。文章重点探讨了固体载体的晶体结构、表面缺陷、电子性质及元素组成如何影响FLPs的形成、空间构型及催化性能,并结合典型反应案例,分析了其在氢气解离、CO2还原、氮气固定以及不饱和底物加氢等反应中的优异性能。此外,作者还对当前多相FLPs的设计与研究中存在的挑战进行了深入剖析,并提出了未来可能的发展方向,为该领域催化剂的理性设计与性能优化提供了重要参考。该工作不仅为理解多相FLPs的电子结构与反应活性关系提供了系统的学术总结,也为新一代高效、稳定、可持续的催化体系设计奠定了理论基础,对能源催化与绿色化学领域的研究具有重要推动作用。

二、【数据概览】

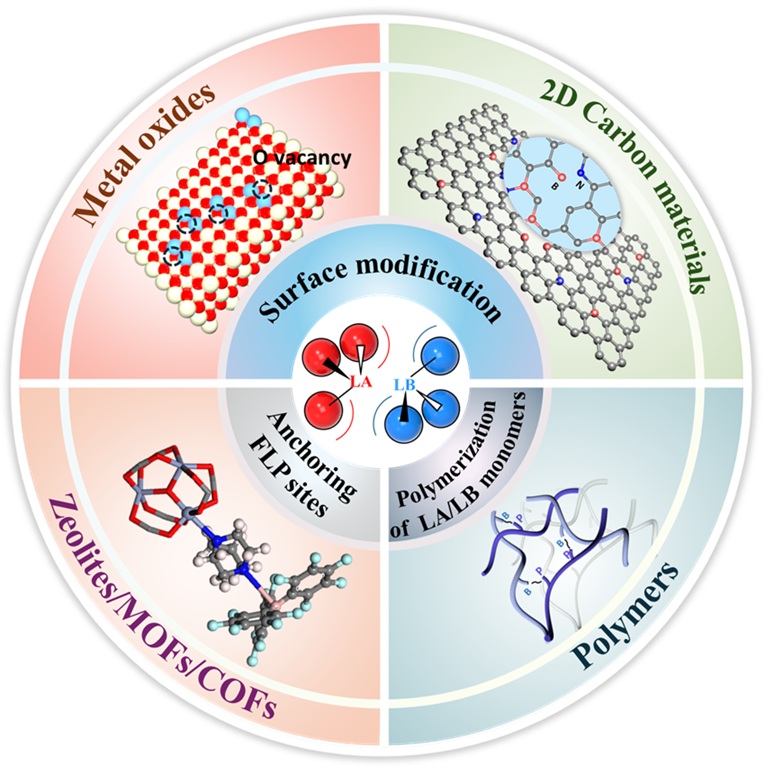

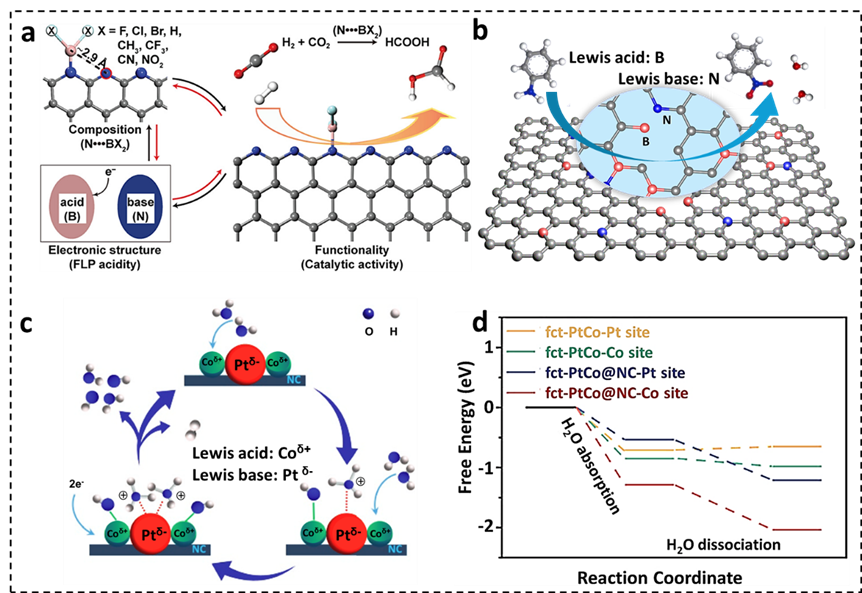

图1 多相FLPs概览图

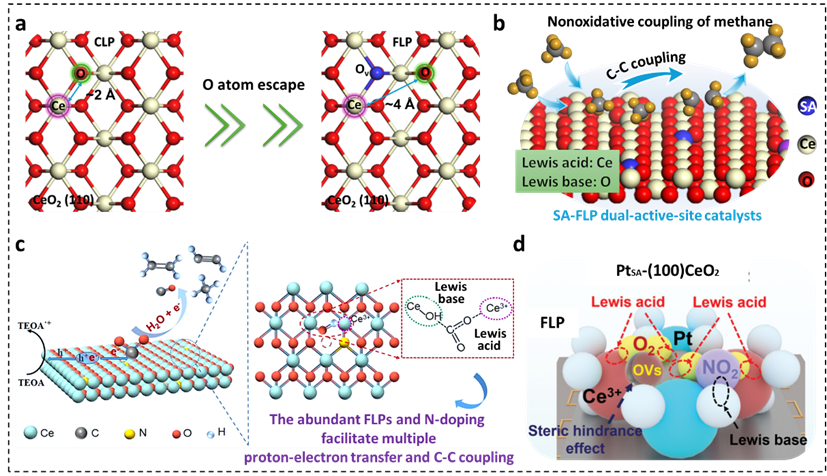

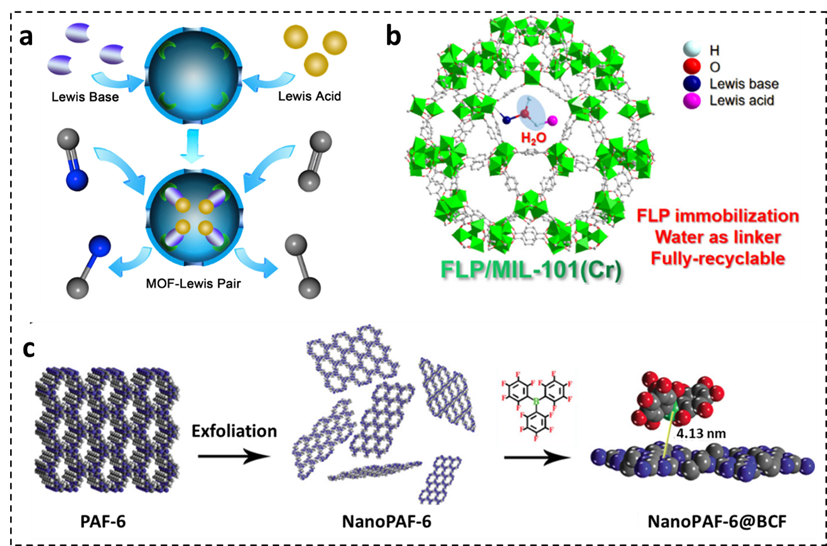

图2 金属氧化物FLPs的构筑及应用

图3 二维碳材料FLPs构筑及应用

图4 多孔材料FLPs构筑及应用

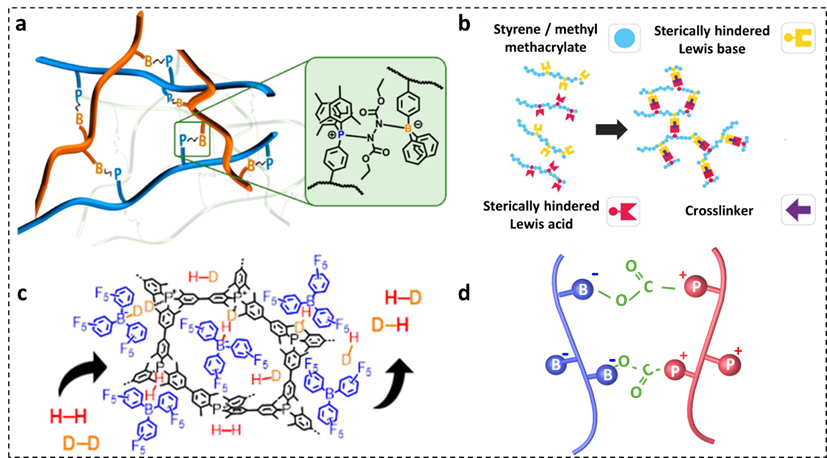

图5 聚合物FLPs构筑及应用

三、【成果启示】

多相FLPs催化剂已成为小分子活化的重要研究方向。目前,尽管在构筑多样化的多相FLPs以及揭示其反应机理方面取得了显著进展,但该领域仍存在诸多挑战,包括多相FLPs种类的拓展、催化剂稳定性不足,以及在小分子催化活化机制上的深入探索不足。未来的研究可从以下几个方面进一步推进:

- 多金属氧化物FLPs的开发

现有研究主要集中于单金属氧化物表面的改性,而多金属氧化物体系的探索相对匮乏。多金属氧化物可通过调控金属种类、比例及价态,有效调节 Lewis 酸(LA)和 Lewis 碱(LB)位点的性质,从而为设计新型金属氧化物FLPs提供新的契机。 - 二维材料FLPs的拓展

二维材料具有高比表面积,能够提供丰富的LA/LB活性位点,有利于FLPs位点的构建。目前的研究主要集中于二维碳材料、层状金属氧化物和磷烯。未来可进一步探索在其他二维材料(如二维硫化物、MAXene 等)中构筑FLPs,从而结合二维材料与FLPs的优势,为新一代异相FLPs材料开辟新的方向。 - FLP聚合物的动态构筑

通过LA和LB单体的聚合反应,可以有效构建FLP聚合物以实现小分子活化。然而,如何调控酸碱位点之间的空间距离仍是影响FLPs活性的关键挑战。通过表面聚合,可在一定程度上控制聚合动力学,从而调节LA与LB位点之间的距离,实现对FLP聚合物结构与性能的调控。 - 催化描述符的建立

尽管已有大量理论计算工作用于揭示多相FLPs的催化机理,但目前尚缺乏能够有效表征FLPs结构与催化活性之间关系的统一催化描述符。未来亟需研究简明有效的催化描述符,以便更准确地预测和指导多相FLPs 的设计与应用。 - 原子尺度表征与机理解析

多相FLPs活性位点的原子尺度研究目前主要依赖于密度泛函理论(DFT)计算。虽然漫反射红外光谱(DRIFTS)、固体核磁(¹H MAS NMR)等表征手段能够提供部分小分子活化信息,但在捕捉原子级活性位点及反应过程中瞬态中间体的动态行为方面仍有局限。因此,亟需发展先进的原位表征技术,以实现对FLPs活性中心及小分子动态吸附与活化过程的实时探测。

四、【团队信息】

刘磊,教授,博导。现任武汉纺织大学党委人才工作办公室副主任(主持工作)。入选国家高层次人才计划(海外)、湖北省“百人计划”、武汉市“英才计划”、滁州市“产业新苗创新人才”。2015年于德国不来梅雅各布大学获博士学位,2015年至2018年在德国波恩大学和马普高分子研究所从事博士后研究,2018年至2021年在中国科学院过程工程研究所任“百人计划”研究员/博导,2021年以学科带头人身份入职武汉纺织大学。研究领域为理论计算及材料基因组设计,主持国家自然基金面上项目、国家重点研发计划子课题、中科院洁净能源创新院合作基金、中国石化/中冶长天企业课题等,参编中英文图书4章(节),申请中国发明专利8项(获授权6项),在Coord. Chem. Rev.、Angew. Chem. Int. Ed.、Appl. Catal. B.等期刊发表SCI论文100余篇。

文章信息

Structures and reactivities of heterogeneous frustrated Lewis pairs catalysts

Coordination Chemistry Reviews 546 (2026) 217039

Doi:https://doi.org/10.1016/j.ccr.2025.217039