【成果背景】

全固态锂金属电池因其极高的能量密度与出色的安全性,正成为下一代高性能储能技术的有力候选。然而锂金属负极与固态电解质(SSEs)之间的界面问题,特别是锂枝晶的不可控生长,仍严重制约着全固态锂金属电池的长循环稳定性和商业化进程。

传统观点认为,固态电解质凭借较高的机械强度可有效抑制锂枝晶的生长。然而,大量实验表明,即便是如氧化物Li7La3Zr2O12等模量超过50 GPa的固态电解质材料,在实际运行中依然面临锂枝晶生长的问题。其根本原因在于:固态电解质结构中不可避免的晶界、孔隙和裂纹等缺陷为锂枝晶的生长提供了通道和空间。因此,解决锂枝晶问题需要突破以“抑制其生长”为目标的传统策略。为此,北京大学邹如强/高磊团队联合南方HTH官网地址 大学韩松柏和深圳屹艮HTH官网地址 左沄兴,提出了“疏导+自限”的锂枝晶动态调控策略,并设计了一种复合电解质结构体系。

【核心内容】

本文提出了一种“疏导+自限”的锂枝晶动态调控策略,具体如下:

一、构建对锂稳定的分级电解质层,用于疏导锂枝晶的生长

设计了一种由粗颗粒与细颗粒Li3N组成的分级结构层:

粗颗粒(百微米级)提供机械刚性支撑,疏导锂枝晶的生长;

细颗粒(微米级)填充界面空隙,保证锂离子传导与界面接触;

锂枝晶在结构内被疏导至细颗粒区域,避免其无序扩展。

该分级结构通过界面应力调控与空间约束,成功实现了锂枝晶“有序疏导”。

二、利用设计的复合电解质结构使得锂枝晶自限,实现动态稳定

当锂枝晶穿过Li3N细颗粒区域后,与对锂稳定性较差的电解质(Li2ZrCl6 (LZC)或Li10GeP2S12 (LGPS))发生反应,产生副产物并释放局部应力:

CT与计算分析发现,产生的应力作用在Li3N|LZC界面处,使得锂枝晶的生长自限,在界面处达到动态稳定;

XPS分析显示,在分级Li3N结构层的作用下,LZC界面仅发生部分还原,未形成导电的Zr0金属,避免了电解质大面积失效。

该机制的核心是利用界面应力调控LZC的还原反应和锂枝晶生长。

三、电化学性能显著提升,并适配多种固态电解质体系

研究系统评估了该结构在对称电池及多种全固态电池中的性能,结果表明:

Li|Li3N|LZC|Li3N|Li、Li|Li3N|LGPS|Li3N|Li对称电池可以稳定运行,并可在高达 20 mA cm–2电流密度下循环;

Li|Li3N|LZC|LiFePO4、Li|Li3N|LZC|LiCoO2与Li|Li3N|LZC|LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2全固态锂金属电池在室温展现出高的库伦效率与优异循环稳定性;

该策略在其他固态电解质体系(如硫化物Li6PS5Cl)中同样适用,具有良好通用性。

四、理论模拟验证“疏导+自限”调控机制

研究结合多物理场有限元模拟与第一性原理计算(DFT):

在分级结构中的粗颗粒会在表面应力的作用下将锂枝晶疏导至细颗粒区域;

锂枝晶接触LZC后会发生反应,在受限空间与副产物应力共同作用,使得锂枝晶的生长行为自限;

DFT结果显示,压力可调控Zr4+的还原路径,进一步提升界面稳定性。

【主要内容】

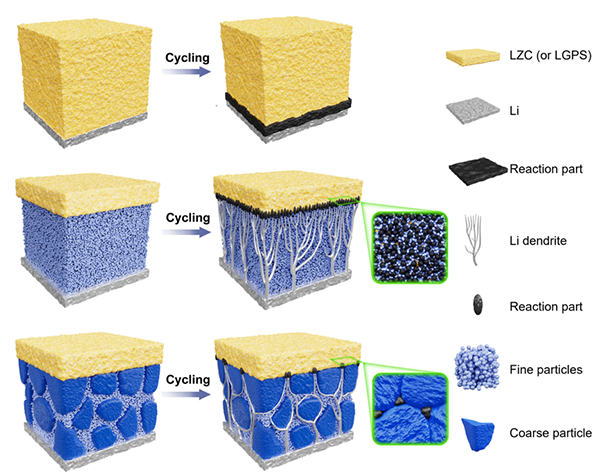

图1. 固态电解质结构设计示意图。

(A) Li|LZC(或LGPS)。LZC(或LGPS)与金属锂直接反应,导致界面失效。

(B) Li|Li3N|LZC(或LGPS)。过量锂枝晶穿透由细颗粒组成的Li3N层,导致LZC(或LGPS)与Li3N之间的界面失效。

(C) Li|Li3N|LZC(或LGPS)。锂枝晶的生长由粗颗粒和细颗粒组成的Li3N层引导,锂枝晶的表现出自限行为,有效提升界面的稳定性。

作者设计了一种复合双层电解质结构,由一层锂稳定性较差的电解质和一层锂稳定性较高的分级颗粒层共同组成。该设计通过分级颗粒电解质层先将锂枝晶“疏导”至局部限定区域,锂枝晶在生长至锂稳定性较差的电解质(如LZC或LGPS)界面处会发生反应,并在应力的作用下使得锂枝晶的生长“自限”。

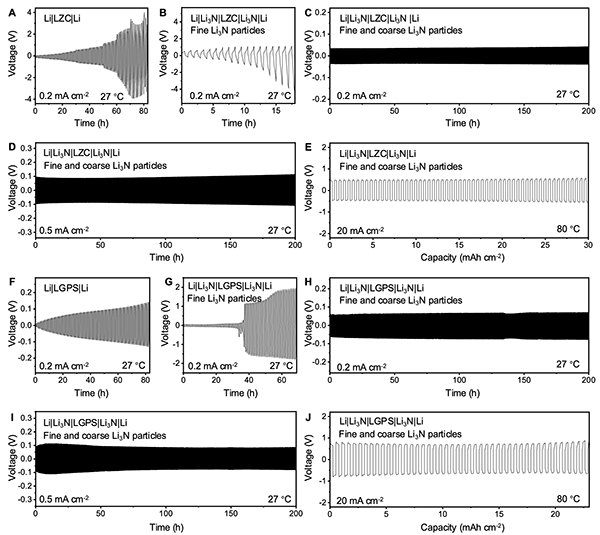

图2. Li|SSE|Li 对称电池的性能。

(A) Li|LZC|Li对称电池,在0.2 mA cm–2的电流密度下循环。

(B–E) Li|Li3N|LZC|Li3N|Li对称电池,在0.2 mA cm–2、0.5 mA cm–2和20 mA cm–2的电流密度下循环。

(F) Li|LGPS|Li对称电池,在0.2 mA cm–2的电流密度下循环。

(G–J) Li|Li3N|LGPS|Li3N|Li对称电池,在0.2 mA cm–2、0.5 mA cm–2和20 mA cm–2的电流密度下循环。

图(B)和(G)中的Li3N层由细颗粒组成,而图(C–E)和(H–J)中的Li3N层由分级颗粒组成。

Li3N分级电解质层显著提升了对称电池的循环稳定性,相比无保护层和仅细颗粒保护层,分级结构能够有效缓解界面失效的问题,在高达20 mA cm–2下仍能实现稳定的循环,验证了“疏导+自限”策略在实际电化学运行中的显著优势。

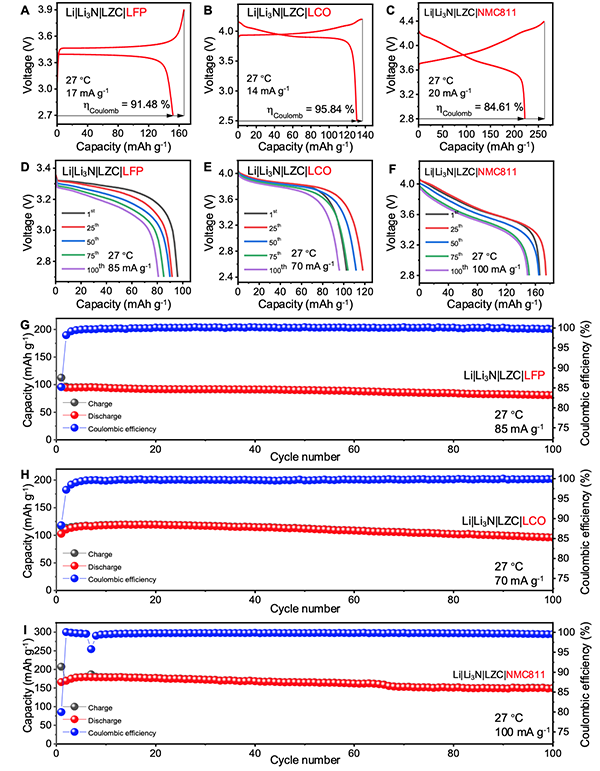

图3. Li|Li3N|LZC|LFP(及LCO和NMC811)全固态锂金属电池的电化学性能,Li3N层均由分级颗粒构成。

(A–C) 初始充放电曲线,分别在17、14、20 mA g–1下测试。

(D–F) 第1、25、50、75、100圈的放电曲线。

(G–I) 分别在85、70、100 mA g–1下的长循环性能。

作者构建了Li|Li3N|LZC|LFP (LCO和NMC811)全电池体系,这三种主流的正极体系在室温下都实现了良好的稳定循环和容量保持率,表明这种复合双层电解质结构利用“疏导+自限”的策略有效地调控了锂枝晶的生长,显著增强了全电池的界面稳定性。

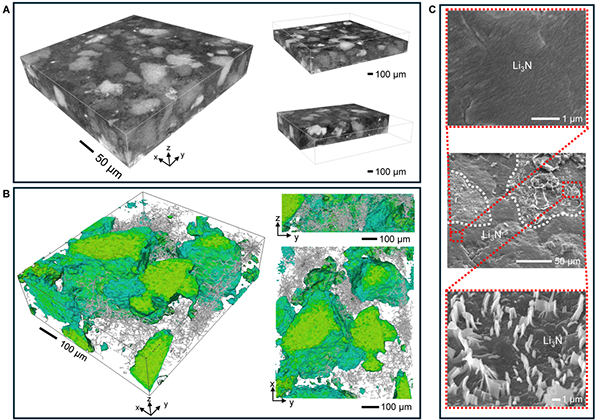

图4. 分级Li3N颗粒层的结构与锂枝晶分布。

(A) 分级Li3N颗粒层的XCT图像。

(B) 分级Li3N颗粒层中锂枝晶分布的XCT图像,绿色为粗Li3N颗粒,银色为锂枝晶生长轨迹。

(C) 分级Li3N颗粒层中锂枝晶的SEM图像。

研究团队利用CT成像与SEM表征,对Li3N层内枝晶的空间分布进行可视化分析。图像显示,粗颗粒在结构中提供机械支撑和疏导锂枝晶的作用,细颗粒则填补孔隙并与锂界面充分接触。锂枝晶主要集中在细颗粒区域,避免了锂枝晶的无序生长,将锂枝晶限制在局部区域内。

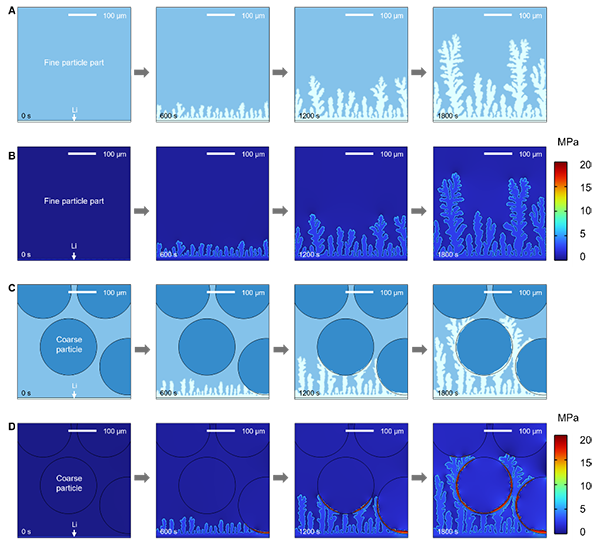

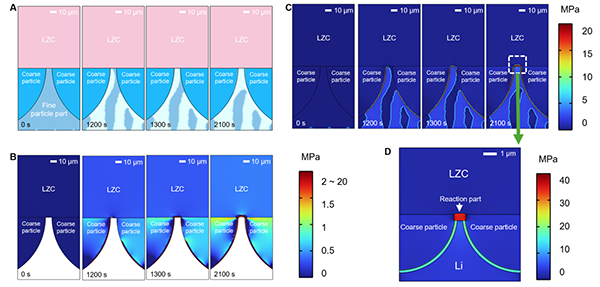

图5. 锂枝晶生长行为的相场模拟。

(A, B) 细颗粒体系中锂沉积和压力随时间的变化。

(C, D) 分级颗粒体系中锂沉积和压力随时间的变化。

研究团队基于多物理场耦合相场模型对锂沉积过程进行模拟,去理解不同界面结构对锂枝晶演化行为的影响。模拟结果显示,在仅由细颗粒构成的体系中,锂枝晶快速生长,其主要原因是锂枝晶与细颗粒之间较低的界面应力。而在分级颗粒构成的分级结构中,锂枝晶生长行为发生了显著变化。当锂枝晶接触到粗颗粒时会产生较大的界面应力,使得锂枝晶绕开粗颗粒生长。

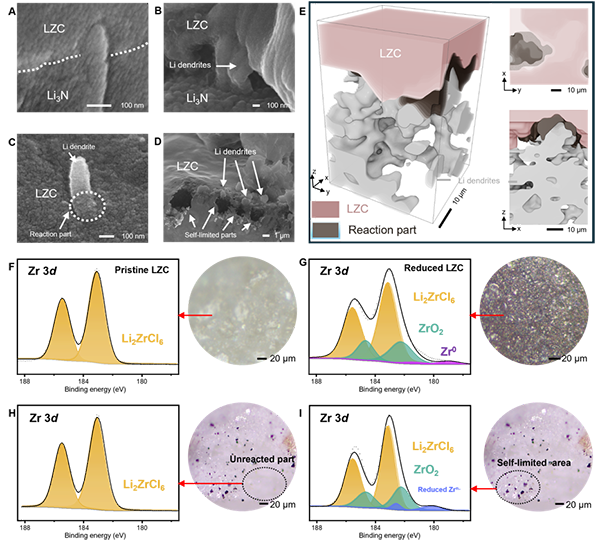

图6. Li3N与LZC界面处锂枝晶的自限行为。

(A–D) Li3N和LZC界面处锂枝晶生长的SEM图像。

(E) Li3N和LZC界面处自限行为的XCT图像,粉色为LZC,银色为穿透分级Li3N颗粒层的锂枝晶,棕色为锂枝晶与LZC反应生成的副产物。

(F) 原始LZC中Zr 3d的XPS图谱

(G) Li|LZC|Li电池循环后LZC表面区域的XPS图谱。

(H) 在分级Li3N颗粒层中由粗颗粒保护的LZC表面区域的Zr 3d XPS图谱。

(I) 在分级Li3N颗粒层中由细颗粒保护的、经过循环后的LZC表面暗色区域的Zr 3d XPS图谱。图(F–I)中的圆形图是光学显微镜图像。

SEM与XCT表征揭示了分级Li3N结构中锂枝晶接触LZC界面后的反应行为及自限机制。锂枝晶穿透细颗粒区域后,会在LZC表面局部发生还原反应并产生副产物。在分级Li3N电解质层的作用下,这种反应被抑制,证明了该双电解质层结构对反应和锂枝晶生长的调控作用。

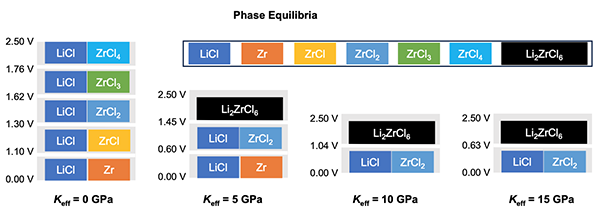

图7. 不同有效体积模量(Keff)下LZC的还原反应路径,以及每个电压范围内不同相平衡下的产物。

为了探究界面应力对电解质还原行为的调控作用,研究团队基于第一性原理热力学计算分析了不同有效体积模量(Keff)下LZC在不同电压区间内的还原产物演化路径。结果显示,较高Keff(代表较高的应力)会显著抑制还原反应的进行,阻止Zr4+深度还原至具有导电性的Zr0。

图8. 锂枝晶自限行为的相场模拟。

(A) LZC和Li3N界面处的锂沉积。

(B) LZC和粗Li3N颗粒界面处压力的变化。

(C) LZC和Li3N界面处压力的变化。

(D) 考虑锂枝晶与LZC层反应后,LZC和Li3N界面处的压力。

通过相场模拟系统地揭示了锂枝晶在分级Li3N与LZC界面中的沉积过程与应力演化特征。模拟表明,粗颗粒会将锂枝晶生长产生的应力传导至LZC界面,此外锂在Li3N细颗粒区域沉积过程中,会在LZC界面积累局部应力。当锂枝晶接触到LZC层后会发生界面反应,生成副产物并产生体积膨胀,进一步增强了界面应力,这使得锂枝晶在该区域的应力驱动下自限。

【结论与展望】

本研究从“顺其性而制其形”的全新视角出发,提出了“疏导+自限”的动态调控锂枝晶生长的策略,并设计了一种能够实现该调控策略的复合双层电解质结构。其融合了力学调控、电化学动态稳定与界面反应的多重机制,为实现高能量密度、长寿命的全固态锂金属电池提供了创新路径,也为电解质界面工程设计提供了新的理论依据与应用范式。

该研究成果以“Dynamic Control of Lithium Dendrite Growth with Sequential Guiding and Limiting in All-Solid-State Batteries”为题,发表在《Science Advances》期刊上。其中,通讯作者为北京大学邹如强教授、高磊副研究员,南方HTH官网地址 大学韩松柏教授,深圳屹艮HTH官网地址 左沄兴博士;第一作者为北京大学博士生狄龙邦与深圳屹艮HTH官网地址 黄宗吉。

Longbang Di†, Zongji Huang†, Lei Gao*, Yunxing Zuo*, Jinlong Zhu, Mengyu Sun, Shusen Zhao, Jiaxin Zheng, Songbai Han*, Ruqiang Zou*, Dynamic Control of Lithium Dendrite Growth with Sequential Guiding and Limiting in All-Solid-State Batteries. Science Advances, 2025, 11, eadw9590. DOI: 10.1126/sciadv.adw9590

作者介绍

高磊,北京大学深圳研究生院副研究员。曾先后于北京大学攻读博士学位和从事博士后研究,曾获北京大学深圳研究生院接续研究学者计划支持、马尔文帕纳科科学奖、北京大学彤程博士后、教育部博士国家奖学金、教育部硕士国家奖学金等荣誉。长期致力于固态电池、中子表征技术研究领域,在Nat. Commun., Natl. Sci. Rev., Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表论文40余篇,申请发明专利8项,参与编制《无负极锂金属电池及电池组》标准1项,在国际/国内学术会议做邀请报告10余次。主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目,参与国家重大科研仪器研制、HTH官网地址 部重点研发计划、中国散裂中子源谱仪建设等多个项目。担任Nano-Micro Letters, Energy Materials and Devices, EcoEnergy, Scientific Report, Chin. Chem. Lett.等期刊编委/青年编委。

左沄兴,深圳屹艮HTH官网地址 有限公司联合创始人、副总经理。南开大学物理系学士、美国加州大学圣地亚哥分校材料信息学博士。主要从事新能源与新材料多尺度模拟仿真与材料设计的AI4S模型开发。至今在Nature Materials,Nature Communication,Materials Today等学术期刊发表SCI论文二十余篇,文章总引用4000余次。”

韩松柏,南方HTH官网地址 大学研究教授,前沿与交叉科学研究院-电化学储能平台与中子科学中心主任,深圳市固态电池研发重点实验室主任,深圳市材料基因组大科学装置-中子科学平台负责人,深圳国家应用数学中心兼聘研究员,深圳市技术攻关重大项目负责人,广东省创新创业团队核心成员。承担20余项科研项目,包括:国家HTH官网地址 部重点研发专项课题负责人(2项)、国家基金委重大仪器项目(2项)/面上项目(2项)负责人,以及省、市重大项目多项。基于高通量中子源,主持并参与建设多台中子谱仪,重点发展中子表征技术在全固态电池等新能源材料研究中的应用,发表文章130余篇(包括Nat Commun., JACS, Natl. Sci. Rev., Angew. Chem. Int. Ed.等通讯作者),申请发明专利60余项,编制国家标准3项和行业/协会标准4项,获北京市HTH官网地址 进步二等奖和中国专利奖优秀奖。

邹如强,北京大学博雅特聘教授、博士生导师、国家杰出青年基金获得者、HTH官网地址 部重点研发计划项目负责人、国家重大科研仪器研制项目负责人、国家自然科学基金重点项目负责人。现任北京大学材料科学与工程学院院长、先进防水材料全国重点实验室主任、北京大学深圳研究生院新材料学院院长、北京大学郑州新材料高等研究院院长。主要致力于纳米多孔结构能源材料研究,开展电化学能源存储与转化、智能控温热管理、高效吸附分离等方面的基础科学问题与工业应用中关键技术难题攻关研究,在热管理材料、全固态电池、燃料电池、电解水等领域取得了重要成果。入选国家杰青、获得北京市HTH官网地址 新星、国家优秀青年科学基金、国家万人计划青年拔尖人才、青年长江学者、科睿唯安全球高被引科学家(2019-2024年)、全球前2%顶尖科学家、国家重点研发计划首席科学家、中国发明协会会士。荣获中国发明协会发明创业项目奖一等奖、第二十七届全国发明展览会金奖、中国产学研合作创新人物奖、青山HTH官网地址 奖等重要荣誉与奖项。在Nature、Nat. Commun.、Chem. Rev.、Chem. Soc. Rev.、Energy Environ. Sci.、Adv. Mater.、J. Am. Chem. Soc.等期刊发表SCI论文300余篇,引用4万余次,H-因子99,60余篇论文入选ESI高被引论文和热点论文,获国内外专利50余项,出版书籍6章节。现任National Science Open、Scientific Reports、Chinese Chemical Letters、Energychem等期刊编委,Advanced Energy Materials、APL Materials客座编辑,中国物理学会中子散射专业委员会委员,中国化学会能源化学专业委员会秘书长,中国材料研究学会纳米材料与器件分会副理事长兼秘书长。